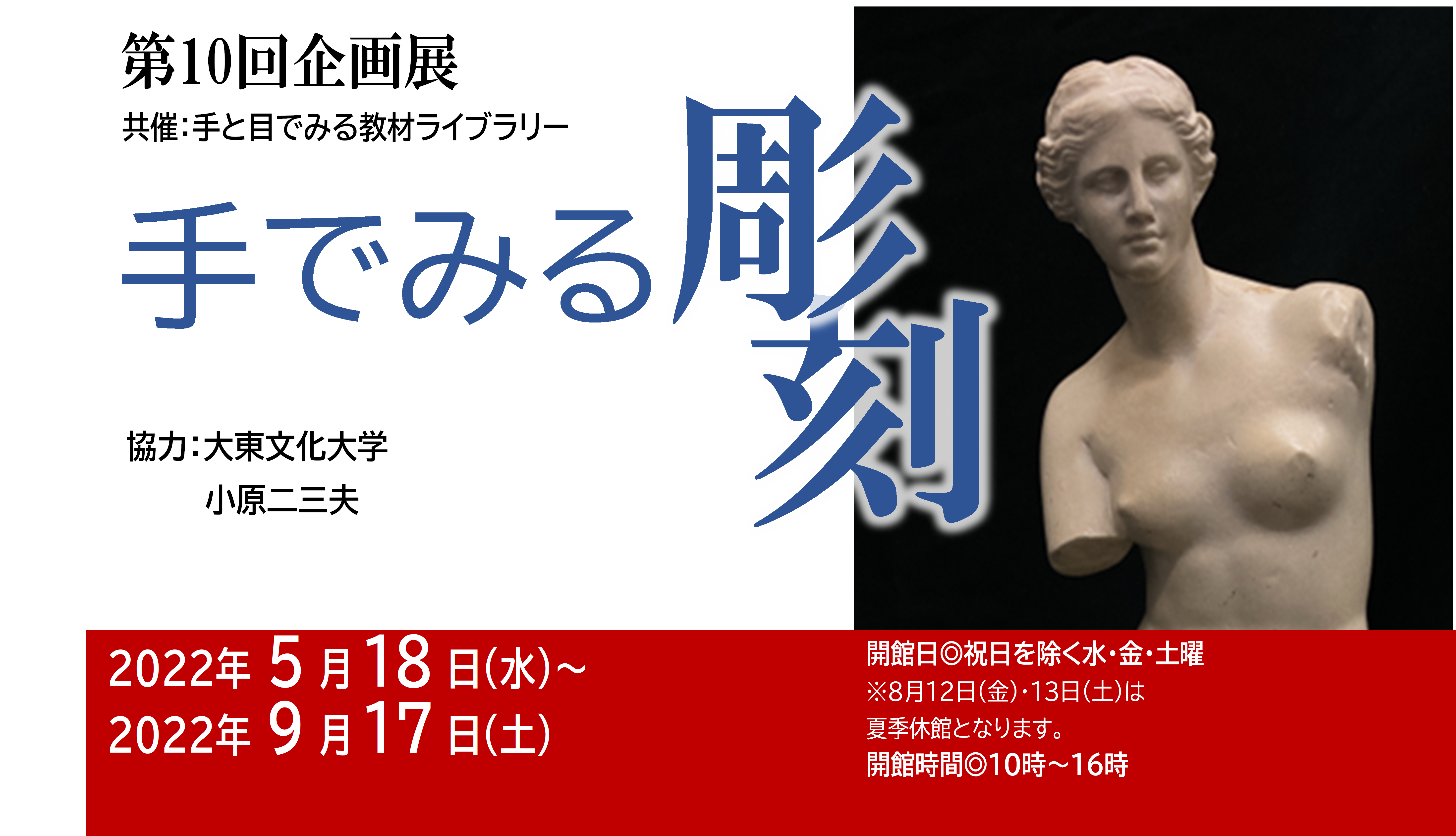

共催:手と目でみる教材ライブラリー

会期 2022年5月18日(水曜日)から、2022年9月17日(土曜日)

(水曜日・金曜日・土曜日のみ開館)

会場:ふれる博物館

開館時間:10時~16時 ●事前予約制です

入場無料

※会期中の祝日は休館となります。

開催にあたって

今回の「手でみる 彫刻」は、大内進先生の「手と目でみる教材ライブラリー」が所有するギリシャ神話などに登場する神々の彫刻のレプリカ、大東文化大学からお借りしてきたデッサン用の石膏製胸像などを展示します。この他に、視覚障害をもつ彫刻家 小原二三夫さんの作品は木のぬくもりと直感的な構成力に触れられる展示コーナーがあります。

この機会に、21点の彫刻のレプリカ、木彫などに触れていただき、芸術に想いを馳せるのはいかがでしょう。

ニケ

フランス・パリ・ルーヴル美術館 所蔵、紀元前200~190年頃制作、ギリシャ美術 ヘレニズム期

翼の生えた勝利の女神ニケ(ギリシャ語でナイキ)が、空から船のへさきへと降り立った様子を表現している。躍動的な身体と巧みな衣のひだの表現で知られる彫刻。1863年エーゲ海のサモトラケ島で発見され、地中から発掘されたパーツは1118片にのぼる。頭部と腕が見つかっていない。

紀元前190年頃、古代ギリシャロードス島の人々がシリアとの戦いに勝利できたことの感謝を込め、サモトラケ島の神域に立てたと推定されているものの諸説ある。

像の高さ 244cm 幅、奥行不明 大理石製

出典:Wikipedia、ルーブル美術館HP

ミロのヴィーナス

フランス・パリ・ルーヴル美術館 所蔵、紀元前130~120年頃制作、ギリシャ美術 ヘレニズム期

この像はギリシャ神話のアフロディテ(ヴィーナス)で、1820年4月8日エーゲ海のミロス島で耕作中の農夫によって発掘された。上半身は裸体、下半身は衣に覆われている。衣から足先がみえる右側に重心をかけ、やや前かがみのポーズで遠くを見つめている。両腕が欠けており、その原型について様々に議論されてきたが未だ定説はない。発見後まもなくフランスの駐トルコ大使が購入し、国王ルイ18世に献上したことからフランスの所有となった。

像の高さ 203cm 幅 、奥行不明

出典:小学館 日本大百科全書ニッポニカ

ダビデ像

イタリア・フィレンツェ・アカデミア美術館所蔵、1504年完成、イタリア美術 ルネッサンス期

このダビデ像は、イタリアの古都フィレンツェの政治と司法の中心にある広場に置くため1504年に完成した。巨人ゴリアテとの戦いに挑む若い男性の姿を、市民の守護聖人としてあらわしている。左手に持つのはこぶし大の石を投げ打つ道具「スリング」。右手で石を握り、ゴリアテの額の方向を凝視している。

イタリア・ルネッサンス美術を代表する彫刻家、画家、建築家であるミケランジェロ・ブオナローティ20歳代の作品。

像の高さ 517cm 幅 199cm 奥行 不明 大理石製

出典:アカデミア美術館HP

プロセルピナの略奪

イタリア ローマ ボルゲーゼ美術館所蔵、1622年完成、イタリア美術 バロック期

貴族出身のボルゲーゼ枢機卿の依頼により、イタリア人 ジャン・ロレンツォ・ベルニーニが1622年に制作した。イタリア・バロック美術の特徴でもある華やかで具象的な表現は、彫刻家かつ建築家でもあったベルニーニの卓越した技術で方向づけられたとされる。

ギリシャ神話を題材としているが、大理石とは思えないほどのリアルな肉体やドラマティックに流れる毛髪、足元で威嚇する三つ首の番犬など神性を伴わないと批判を受け評価が分かれた時代もあった。現在、この作品はローマ ボルゲーゼ美術館の至宝として世界中から観光客を呼び寄せている。

像の高さ 225cm 幅、奥行不明

出典:ローマ市観光局HP、スマートヒストリー美術史

自由の女神

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 リバティ島、1884年にパリで製作 デザインは彫刻家 フレデリック・バルトルディ

フランスのパリで1884年に製作され、その2年後に独立100周年を迎えたアメリカ合衆国に寄贈された。ニューヨーク港ハドソン川河口にあるリバティ島に立っている。1984年世界遺産に登録。正式名称は『Liberty Enlightening the World(世界を照らす自由)』。全身が緑青色(明るい緑)にみえるのは、銅が酸化した錆によるもの。冠の7つの突起は、七つの大陸と七つの海に自由に広がるという意味をもつ。

足元からトーチまでの高さ 46.05m 台座を含めると 約93m 総重量 225t ブロンズ製

出展:ユネスコ世界遺産センターHP

テミス

ギリシア神話の法・掟の女神である。ヘーシオドスによれば、ウーラノス(天)とガイア(大地)の娘で、ティーターンの一柱である。テミスとは古代ギリシア語で「不変なる掟」の意味であり、掟の擬人化である。

テミスはローマ神話においてはユースティティア女神に対応するとされる。近代・現代において、秤を手に持ち、司法における法と正義の象徴として像に表現されるのは、テミスではなくローマ神話のユースティティアである。彼女は正義の女神として、欧米においては司法の象徴ともなっている。

テミスは「正義の女神」と見なされることが多いが、近代・現代的な意味での「正義」とは異なっている。むしろ、古代ギリシア語で正義に該当する神は、ディケー女神である。ギリシア神話においては、ティーターンとオリュンポス神の戦いの後、敗れたティーターンは主要な神の地位を失い、神話においても多くの神が言及されなくなり、また地位が低下している。オリュンポスの時代になって、なおその地位と威勢を変わりなく維持した神はテミスだけである。

出典:Wikipedia

考える人

国内所蔵の公立施設は国立西洋美術館、京都国立博物館、静岡県立美術館。その他プライベートコレクションでも所蔵・公開されている、原型1882年完成 1903年拡大 1926年鋳造

「考える人」は、もともと巨大な彫刻作品「地獄の門」の扉上部にある男性像。作者であるフランス人 彫刻家 オーギュスト・ロダンの没後、原型に基づいて拡大され一つの作品となった。この像について、作者ロダンの述べた言葉がある。「(前略)私は最初のインスピレーションに従って別の思索する人物を考えた。裸の男で、台の上に座り両足を引き寄せ、こぶしを歯にあてて夢想している(後略)」

当初詩人ダンテ(1265~1321年)をモデルに構想していたロダンは、細身の姿が作品全体から浮いてしまうと考え屈強な体の人物に変えたのだった。「考える人」は「地獄の門」と共に東京 上野 国立西洋美術館の前庭に設置されている。

像の高さ 186cm 幅 102cm 奥行144cm ブロンズ製

出典:パリ ロダン美術館HP、Wikipedia

ドガのバレリーナ(14歳の小さな踊り子)

ボストン美術館、ワシントンDCナショナルギャラリー他 所蔵、1881年パリ 印象派展に初出展

画家として知られるフランス人 エドガー・ドガの彫刻。型どり後に鋳造された同じ作品が世界に数体ある。像のモデルはベルギー出身のバレリーナ。ドガは踊り子の画家とも呼ばれるほど数々のバレエダンサーを描いている。初公開当時、本物の毛髪でできたかつらにリボンを結んでいた。そのほか胴着やシューズも本物を身につけていたという。

このボストン美術館所蔵の作品は、サテンのリボンとガーゼで作ったスカート以外すべてブロンズ製。

像の高さ98cm 幅45.5cm 奥行46.5cm

出典:ボストン美術館HP

ラオコーン(部分)

バチカン市国 ピオ・クレメンティーノ美術館(バチカン美術館)、紀元前160~20年頃制作、ギリシャ美術 ヘレニズム期

ギリシャ悲劇をテーマにした群像彫刻。制作年代は正確にはわからず、1506年に皇帝ネロの宮殿あとから発掘された記録が残る。描かれているのはトロイの神官ラオコーンが二人の息子と共に巨大なウミヘビに襲われている場面。敵対するギリシャの兵士が潜む巨大な木馬の胴に槍を放ち、その策略を暴露しようとしたことで軍神アテナの怒りを買ったとされる。

発掘にはダヴィデやブルータスの作者ミケランジェロも立ち会い、修復後は古典学者でもあったローマ教皇ユリウス2世の庭に置かれた。現在、その庭がバチカン美術館の一部となっている。

像の高さ 184cm 幅、奥行不明 大理石製

出典:バチカン美術館HP、Y-History 教材工房 世界史の窓より「ギリシャ世界」

ブルータス

イタリア・フィレンツェ・バルジェッロ美術館 所蔵、1540年完成、イタリア美術 ルネッサンス期

像の製作は1540年頃、ミケランジェロの60歳代の作品とされる。古代ローマ時代の政治家ブルータスになぞらえ、一族の権力闘争に敗れたロレンツィーノ・メディチがモデルとなっている。右肩部分のメダルには、古代ローマの硬貨を模したロレンツィーノの横顔が刻まれている。イギリスの劇作家シェークスピア(1564~1616年)が書いた『ジュリアス・シーザー』に登場する台詞「ブルータス、お前もか」は、ユリウス・カエサル暗殺場面で登場する。

像の高さ 74cm 幅、奥行不明 大理石製

出典:バルジェッロ美術館HP、海外旅行サイト「トラベルコ」 特派員ブログ

ルイ・ブライユ

ルイ・ブライユ(1809年1月4日~1852年1月6日)は、フランスの盲学校教師。アルファベットを6つの点の組み合わせで表現する点字(6点点字、6点式点字、ブライユ点字、ブライユ式点字)を考案した。1812年、3歳の時、自宅の工房で遊んでいるうち、誤って事故により錐で左目の眼球を突き負傷する。その後、右目も交感性眼炎を起こし、5歳で両目とも失明する。パリの王立盲学校へ10歳で入学。同時期、フランス軍の軍人、シャルル・バルビエが考案したソノグラフィ(フランス語版)と呼ばれる12点式の暗号に出会う。この12点の暗号は、もともと兵士たちが夜に明かりなしで静かに意思疎通するために利用できる符号に対するフランスのナポレオン将軍の要求に応じて開発された意思疎通の方法に基づいていた。ブライユはこれを元に6点式の点字を発明した。

晩年は盲学校教師として教鞭を取り、また教会のパイプオルガンを演奏するなどして活躍した。1852年に肺結核のため43歳で亡くなった。死後百年にあたる1952年、ブライユの遺骸は故郷のクヴレ村からパリに移され、ヴィクトル・ユーゴーやエミール・ゾラなど多くの国民的英雄を祀るパンテオンに葬られた。

出典:Wikipedia

ナポレオンの帽子

二角帽子(にかくぼうし)といい、角が2箇所ある帽子。18世紀後半から19世紀前半にかけて用いられた。ヨーロッパやアメリカの陸軍・海軍で主にかぶられていたが、ナポレオン・ボナパルトが使用していたことで最も知られている。ナポレオン時代の将軍や参謀将校が日常的に着用したほか、少なくとも第一次世界大戦頃までは正装用の帽子として広く生き残っていた。

出典:Wikipedia

小原二三夫さんコーナー

- 1951年 青森県十和田市に生まれる。

- 1958年 青森県立八戸盲学校入学。

- 1970年 青森県立盲学校高等部理療科本科卒業。機械工等の新職業をめざして、日本ライトハウス職業生活訓練センター入所。

- 1973年 関西学院大学社会学部入学。

- 1981年 日本ライトハウス点字出版所で校正の仕事を始める。(1983 年『新コンサイス英和辞典』全100 巻、1996年『デイリー・コンサイス独和辞典』全56 巻、盲学校用の点字教科書など)

- 2000~2020年 日本ライトハウス情報文化センター点字製作係嘱託職員。

- 2003~2006年 「触る研究会・触文化研究会」主宰。

- 2008年末~2013年ころ 石創画を制作。

- 2014年 彫刻家桒山賀行先生の勧めで、木彫を始める。

これまでに、近畿地方をはじめ全国の百数十のミュージアムを見学。その見学記や「見えない人たちにも利用しやすい全国ミュージアムリスト」等をインターネットで公開。

URL: http://www5c.biglobe.ne.jp/obara/

小原二三夫さんの作品

ツイート