本間記念室 展示品の紹介

ここから本文

本間記念室の展示品について、写真を添えて解説します。

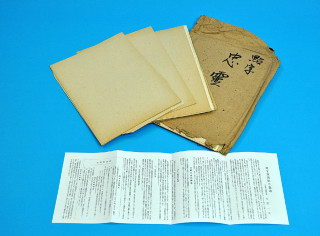

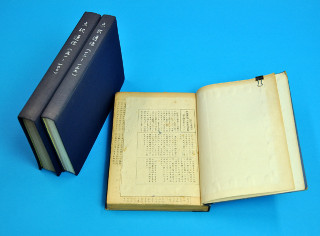

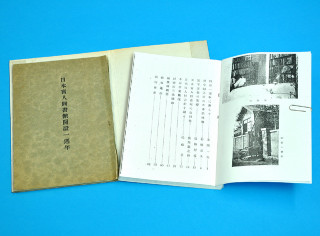

| 1.「日本盲人図書館概要」(昭和18年発行)と点字原稿 | |

|

この小冊子には、本間による「点字図書館の意義」と題する文章が掲載されています。 2006年、その点字原稿が本間の生家から発見されました。 |

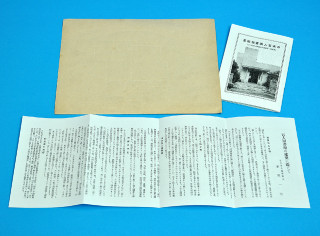

| 2.「盲人図書館建築への御協力」(昭和17年発行)と点字図面 | |

|

現在地・高田馬場での新館建設(昭和18年竣工)に際して、社会に広く建築費寄付を呼びかけました。 パンフレットと、当時エンボスで作成された新館の触図を展示しています。 |

|

|

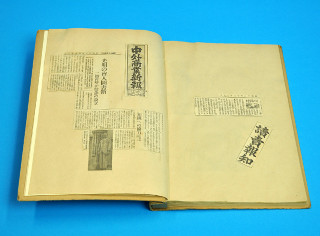

| 3.中外商業新報(現・日本経済新聞、昭和16年6月13日) | |

|

日本盲人図書館が初めて新聞に載った記事です。 |

| 4.「点訳通信」 第1報(昭和19年7月30日) | |

|

「点訳通信」は、点訳者と図書館を結ぶ通信として昭和19年から発行され、現在まで続いています(現在の名称は、「てんやくすぽっと」)。 |

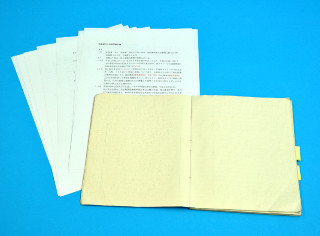

| 5.点字日誌 | |

|

図書館開設にあたって本間は、「図書貸し出し事業準備日誌」と名づけた日誌を作成していました。展示したノートには、昭和15年9月1日から12月31日までの日誌が記録されています。 大学ノートの片面に点字で丁寧に書き込まれ、出版書や事務用品の値段などの細かな記載があり、開設時の様子がわかる貴重な資料です。ノートに直に点字を記しているのも非常に珍しく、本間の工夫が伝わってきます。展示にあたり、墨字訳も添えています。 |

| 6.本間が生前に受けた褒章と勲章 | |

|

昭和46年11月3日 藍綬褒章受賞。 藍綬褒章は公衆の利益を興した方又は公同の事務に尽力した方に授与されます。 昭和60年11月3日 勲四等旭日小綬章受賞。 旭日章は勲一等から勲八等まで区分され、日本で最初に制定された勲章であり、国家に功績のあった男子に対し授与されます。また、どれも桐の花がついています。女性には宝冠章が授与されます。 |

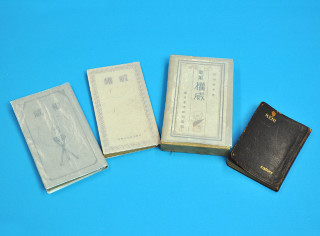

| 7.『権威』 | |

|

社会事業家・後藤静香氏の著作。 点訳奉仕運動を提唱した後藤氏は多くの点訳者を育成し、日本点字図書館の開設と発展に貢献しました。その功績に対し、1967年7月27日、日本盲人社会福祉施設協議会から感謝状が贈呈されました。 |

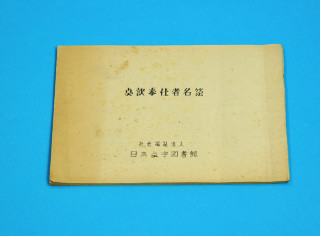

| 8.点訳奉仕者名簿(昭和28年5月発行) | |

|

昭和15年11月、当館の開設と時を同じくして社会事業家・後藤静香氏によりはじめられた点訳講習会は、後に「大日本点訳奉仕団」として大きく発展します。 また昭和18年4月には、井上英会話スクール校長・井上当蔵夫妻の発起で「点字奉公会」が結成されました。 展示品は、この二つの団体で養成され、戦中戦後の当館を支えてくださったかたがたの名簿です。 |

| 9.『点訳の栞』 | |

|

開設まもなく点訳者養成のため発行した入門書。現在も改訂が重ねられ広く利用されている『点訳のしおり』の原著です。 |

| 10.感謝録 | |

|

現在でも日本点字図書館は寄付者、助成団体への事業報告として毎年「感謝録」を発行しています。 展示したものは図書館開設の翌年、昭和16年に発行した「感謝録」のコピーです。 寄付者には、市川房枝氏、石坂洋次郎氏、高浜虚子氏、鈴木大拙氏、近衛文麿氏、甘粕正彦氏、徳川夢声氏などの各界名士の名前と原田積善会、三井報恩会、軍事保護院等が記載され、わが国初の点字図書館開設によせる社会的機運が伺えます。 ※原田積善会の記念誌には建築募金に初めて出かけたときの本間の思いが掲載されています。 |

| 11.「日本盲人図書館開設一周年」 | |

|

本間は図書館開設1周年にあたって、活動報告を掲載した小冊子を発行しました。大阪ライトハウスの岩橋武夫氏、後藤静香氏、佐藤和興牧師などが筆をつらね、それとともに利用者からの感謝の声、貸出し実績数などを詳細に報告しています。 |

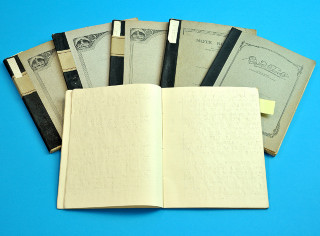

| 12.点字ノート | |

|

本間は函館盲唖院から関西学院に進みました。盲学校時代から市販の大学ノートに点字で日誌や随想、授業のテキストを記載して使用していました。 |

| 13.図書カード | |

|

昭和16年当時の図書館蔵書書名カードです。 開設まもないころの当館の貸し出し出納業務や、当時の蔵書構成がよくわかる貴重な資料です。この書名カードは2006年に生本間の生家から発見されたものです。戦中・戦後の数年間、本間は疎開先の北海道・増毛の生家から、全国の視覚障害者に本の貸し出しを続けていました。 戦後、東京に戻る際に置いて来たものと考えられます。 |

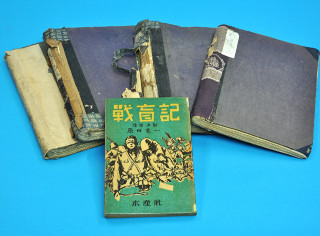

| 14.『戦盲記』の点訳書と原本 | |

|

昭和18年に製作された点訳書『戦盲記』とその原本です。 傷痍軍人となった愛媛県出身、原田末一中佐の著作です。 点訳書の背表紙には古い着物のハギレが用いられており、戦中の物資不足を補う工夫のあとが見られます。 戰盲記点字版 失明勇士へ贈る 昭和18年12月15日・毎日東京版 戰盲勇士はかく生きると失明の不自由と闘ひながら逞しく再起する道程を書きあげた原田末一少尉著戰盲記はさきに軍事保護院推薦図書として多大の感銘を与へたが、保護院ではさらに同書を戰盲勇士の再起の杖としてその座右に贈らうとその点字版を本社『点字毎日』に委嘱、三ヶ月の苦心の末このほど上下二巻の『戰盲記点字版』一千部を完成、保護院より近く全国失明勇士に寄贈する。 著者原田少尉は今治市青年学校の教練科を担任中昭和十二年八月応召、十一月中支戦線で負傷両眼失明、東京第一陸病等で療養、十四年少尉任官ののち召集解除、再び今治青年学校の教壇に立ち青年指導に当っている。 |

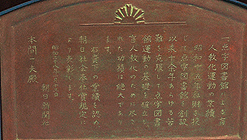

| 15.朝日社会奉仕賞 | |

|

本間は、戦後の図書館再建にあたり多くの深刻な問題をかかえ、苦悶のなかに吐息をついていたと自著のなかで述べています。そんな中、昭和28年に思いもかけず「朝日社会奉仕賞」を受章しました。 この賞によって、初めて当館の事業は広く世に認知され、大きく発展するチャンスとなりました。これは、その時にいただいたブロンズの楯です。タテ・ヨコとも30cm、表には天使をかたどり、裏には業績が記してあります。 |

|

|

| 16.開設時の書棚 | |

|

点字図書館開設時に指物師に注文し、作らせた書棚です。 搬入について、「図書貸出し事業準備日誌」の昭和15年10月に記載されています。「10月8日 本棚7段のもの2個(各50円) 6段のもの1個(53円)計3個できて来、うち2個は組み立ててもらう。家の狭さを痛感する。」点字図書のサイズから市販の物が無く、特別に作らせたものであろうが、その後、疎開先まで分解して運び使用を続け、今日まで綺麗な状態で保存されてきました。 |

| 17.旧建物の敷地に植えられていた八重桜の幹 | |

|

平成6年の夏に解体された旧建物の玄関近くに植えられていた八重桜。春には見事な花を咲かせていました。現在の建物を建設の折、惜しまれつつ伐採され、その幹から記念の点筆などを製作しました。残った幹の部分は、点筆の製作者の長谷川福二氏が漆塗りをして、納めてくれた物。 桜自体は、本間の母本間キミが自ら植えた桜であり、本間の特に思い出深い品として展示しています。 |

本文 おわり