ここから本文

録音図書ができるまで : 館内バーチャル見学

1.ボランティアさんに朗読依頼

毎月1回開かれる「選書会議」等で製作が決まった図書の朗読を、職員から朗読ボランティアさんに依頼します。

2.下読み・下調べ

朗読ボランティアさんが、録音する前に原本の下読みを行ないます。

朗読ボランティアさんが、録音する前に原本の下読みを行ないます。

地名・人名など確認の必要な語の読みやアクセントも調べます。

調べた語は、「下調べ表」に記入します。

事務室内には下調べに必要な各種国語辞書・辞典はもちろん、外国語辞書、地名・人名辞典、歴史辞典、医学辞典…

事務室内には下調べに必要な各種国語辞書・辞典はもちろん、外国語辞書、地名・人名辞典、歴史辞典、医学辞典…

果ては“日本酒全蔵元全銘柄”まで完備!

紙の資料の他にタブレット端末も用意しており、辞書にはない旬の言葉や

若者言葉にも対応できます。

紙の資料の他にタブレット端末も用意しており、辞書にはない旬の言葉や

若者言葉にも対応できます。

読み始める前に図や表、写真の読み方も朗読ボランティアさんと職員で

打ち合わせをして決めます。知恵を出し合いよりよい表現をみつけます。

読み始める前に図や表、写真の読み方も朗読ボランティアさんと職員で

打ち合わせをして決めます。知恵を出し合いよりよい表現をみつけます。

※読み始める前が大事!これらの事前準備は、朗読ボランティアさんの作業の80%を占めると言っても過言ではありません。

3.朗読録音

下読みを終えると、朗読ボランティアさんがスタジオに入り、録音します。

下読みを終えると、朗読ボランティアさんがスタジオに入り、録音します。

パソコンを使ったデジタル録音です。

読み終わったら必ず最初から聞き直し、読み間違い等を修正します。

ボランティアさんが朗読に使うスタジオは全部で13室。

ボランティアさんが朗読に使うスタジオは全部で13室。

録音された朗読音源は当館のサーバに保存されます。

4.校正・修正

校正作業は職員と校正ボランティアさんが行なっています。

校正作業は職員と校正ボランティアさんが行なっています。

音源をサーバからパソコンにダウンロードし、ヘッドホンで聞きながら、

一字一句原本と見比べます。

「て・に・を・は」からアクセントまでしっかりチェック!

読み間違いなどがあれば「校正表」に書き込み、朗読ボランティアさんが修正します。

読み間違いなどがあれば「校正表」に書き込み、朗読ボランティアさんが修正します。

校正→修正→校正…を繰り返し、マスター音源が完成します。

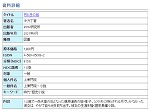

5.デイジー編集

編集ボランティアさんがご自宅でマスター音源をデイジーの形式に編集します。これにより、利用するときに章や見出し、ページごとに移動したり、しおりをつけたりすることができるようになります。

編集ボランティアさんがご自宅でマスター音源をデイジーの形式に編集します。これにより、利用するときに章や見出し、ページごとに移動したり、しおりをつけたりすることができるようになります。

※デイジー(DAISY):Digital Accessible Information System の略。視覚障害などで活字の読みが困難な人のために製作されるデジタル図書の国際標準規格です。

6.インターネット配信

完成した録音図書は、サピエ図書館を通じてインターネット配信をしています。ネット環境があればいつでも再生・ダウンロードが可能です。

完成した録音図書は、サピエ図書館を通じてインターネット配信をしています。ネット環境があればいつでも再生・ダウンロードが可能です。

※サピエとは、視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して、点字・デイジー図書のデータをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報などさまざまな情報を提供するネットワークです。

7.CDプリント作業

この機械を使って、音源の焼き付けをします。

この機械を使って、音源の焼き付けをします。

一台で、同時に複数のCDに複製することができます。

完成したデイジー図書と貸し出し用郵送ケース。

完成したデイジー図書と貸し出し用郵送ケース。

分厚いハードカバーの図書でも、たいていCD1枚に収まります。

完成したCDは、全国の利用者さんに貸し出しています。

本文 おわり